六文銭は三途の川の渡し賃

先日お手伝いした当家様より六文銭の代わりとして、500円玉を三途の川の渡し賃としてお棺の中に入れてあげたいとのお申し出がありました。

弊社では故人様をお棺に納める際に、旅装束(白い着物)に着替えをしご納棺しております。お申し出いただいた「六文銭」も首からかける頭陀袋の中に六文銭を印刷したものになりますがお入れしておりますとご説明させて頂きました。

お棺に納められた、ご主人様の胸物にある頭陀袋を開けて、印刷した六文銭をご覧になり、安心したご様子で、有り難うとお言葉をいただきました。

お亡くなりになった方は宗派によって、四十九日間は死出の旅をすると考えられているので、旅装束を着せてお棺に納める感じになります。

死出の旅で三途の川を渡らなければいけないので、その船の渡し賃として六文銭が必用になると考えられています。

現在では、燃えないものをお棺に入れることが禁止行為とされているため、500円玉のような硬貨をお棺の中に入れることができないため、紙に印刷されて六文銭をしようしております。

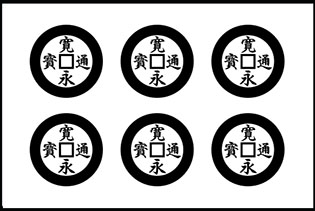

六文銭に使用されるお金は「寛永通宝」

六文銭と使用される硬貨は「寛永通宝」の銅貨が使用されます。寛永通宝は「銭形平次が悪人に向かって投げるお金」でも有名ですね。江戸時代に流通した銭貨になります。

それでは、六文銭を現在の金額にするとどれくらいの価値がなるのかとゆうと「230円」くらいの金額になります。当時は「蕎麦が十六文」程度で食べられていたので、現在の金額で600円程度と考えると、一文が37.5円となります。

六文銭・足袋・数珠もご用意します。

弊社では死出の旅に必用とされる、六文銭以外にも、足袋・数珠などもご用意しております。浄土真宗系の宗派では、とくに必用ないものとする宗派もございます。

どのようなお姿でお棺に納めるのよいのか詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。